了不起的古建筑丨周口關帝廟:中原關廟之冠

第十七屆海峽論壇·第三十四屆海峽兩岸(福建東山)關帝文化旅游節6月10日在福建省漳州市東山島開幕。作為“關圣文化史跡”申報世界遺產的聯合單位,周口市應邀參加了此次活動,并匯報申遺工作進展。

周口港、信陽港、鄭州港,河南內河航運建設今年以來好消息不斷傳來,頻頻登上熱搜。

與內河航運密切相關的周口關帝廟也進入了“了不起的古建筑”的視野。

6月7日,記者與河南省文物建筑保護研究院研究館員陳磊一起,從鄭州出發趕赴周口,探尋周口關帝廟的秘密,感受會館古建筑之美。

俯瞰周口關帝廟。

商埠繁榮育會館

萬家燈火侔江浦,千帆云集似漢皋。

這是明代大學士熊廷弼路過周家口(今周口市)時,寫下的詩作《過周家口》中的句子,描繪了當時商貿繁榮、水運發達的盛景。

明清時期,周家口因水而生、因商而榮。三川匯流,孕育出聲名赫赫的商業重鎮周家口。自明中后期至清代,直至20世紀50年代,500年時光中,航運最盛時,三川上下,桅檣林立,千帆競渡,百舸爭流。尤其是清代乾隆年間,周家口成為豫東南的“水陸交會之鄉,財貨堆積之藪”,商業極為繁榮。

南來北往的商賈,不僅通過周家口轉運、集散,將各地商品通達天下,同時也將各地文化帶到了河南,帶到了周家口。其中,最活躍的是山西、陜西的商人。

關帝廟屋檐。

明清時期,晉陜商幫為了維護在客地的權益,實現聯鄉誼、協商事、定行規、結同盟、安故旅等目的,在全國多數重要商埠集資興建山陜會館。

清代康乾年間,周家口商業發展迅猛,山西、陜西、安徽、江西、湖北、福建等地的商人紛紛來此經商,在周家口修建了10余座商人會館,大多規模宏大。山陜商人在周家口沙潁河南北兩岸各修建一座山陜會館。沙潁河南岸的山陜會館于1944年被毀,北岸的山陜會館則幸運地得以保留至今,這就是周口市關帝廟民俗博物館所在的周口關帝廟。

周口關帝廟雄偉富麗、布局緊湊、風格別致、美輪美奐。始建于清康熙三十二年(1693年),雍正、乾隆、嘉慶、道光年間多次擴建、重修,于咸豐二年(1852年)竣工落成,前后歷時159年。

周口市關帝廟民俗博物館負責人唐濤介紹,因耗資巨大,周口關帝廟不是一次建成的。關帝廟以山陜商人集資方式興建,集資的方式分為坐賈布施、行商抽厘兩種。整個廟宇坐北面南,三進院落,現存樓廊殿閣140余間,是河南省最大的關帝廟。

清季名士高麟超在《洗凡文抄·陳游紀勝》中欣然贊道:“關圣帝裝塑威嚴,雙石坊鏤刻精妙,春秋閣飛檐建瓴,鐵旗桿直插云霄,集公輸之巧,薈冶煉之精……勝跡也!”事實上,此時的周家口商業及關帝廟已經到了繁榮的尾聲。

陳磊說,會館直接體現著商幫的品位與實力,故而山陜商人在會館建筑營造方面總是不惜重金、不遺余力。河南境內的山陜會館從建筑形制上看,古今之法交織并行,往往既有晉、陜建筑特色,又融入河南常有、獨有的建筑手法和風格,呈現出多樣化的特點。周口關帝廟是我國保存完好、為數不多的“廟館合一”清代建筑群之一。

工作人員在修復整理古建筑。

關帝廟里覓特色

進入周口關帝廟山門,迎面便是一對高聳的鐵旗桿,記者立即想起社旗山陜會館里的鐵旗桿:蟠龍、飛鳳、萬字、壽字、錢幣。

唐濤說:“這對鐵旗桿和社旗山陜會館的鐵旗桿是同一批匠人鑄造的,周口關帝廟的鐵旗桿鑄造年代要比社旗的早十幾年。”

和社旗山陜會館山門和戲臺一體兩面不同,周口關帝廟竟然在中軸線上布置有兩處戲臺,且功能有所不同。目前山門的位置就是前戲樓(已不存),主要是對外演戲。另一處戲樓位于拜殿、春秋閣的南對面,主要是作為酬神等重大活動時的舞臺。

陳磊介紹,周口關帝廟充分利用了北高南低的自然地勢,整體上呈俯望沙潁河的形態。整組建筑采用中國傳統的院落式布局。除山門、圍墻外,現存建筑均為清代建筑。整個建筑群在平面布局上整齊對稱,在空間安排上錯落有致,主殿、配殿搭配疏密有序,鐵旗桿、石牌坊等小體量建筑穿插其間,起到畫龍點睛的效果。

四柱三樓式石牌坊上鐫刻著“說好話、讀好書;做好人、行好事”的期盼。戲樓飛檐下的“聲震云霄”匾額,見證著300年來上千場忠義大戲的演繹。關帝廟中軸線最后一座殿宇春秋閣,重檐歇山頂,臺基高大,24根青石檐柱巍峨壯觀,是整個建筑群中級別最高的建筑。

在專家的指引下,記者在關帝廟建筑群里感受到地方建筑手法的活潑與個性。

斗拱的做法并沒有呆板地遵循清代官式制度,而是不分等級高低,中軸線建筑上均用五踩斗拱,昂與耍頭多雕刻為動物圖案,翹做成云狀紋或是龍首形。

周口關帝廟建筑幾乎無木不雕、無石不雕。拜殿正檐下木雕“雙龍戲蛛”“鳳凰牡丹”。“雙龍戲蛛”是在兩條神龍中間雕刻一只猴面蜘蛛,寓意“商人生意網羅天下”。木雕“鳳凰牡丹”上的牡丹花栩栩如生,且造型巨大,鳳凰反而隱藏在盛開的牡丹花叢之間。這種獨特的木雕造型與寓意均起源于山陜地區,在中原地區頗為少見。

石雕柱礎很少用單純的覆盆式或圓鼓式,而是兩種或多種式樣的組合,雕刻人物故事、動物花卉,增強了石構件的藝術裝飾效果和人文色彩。

石碑雕刻的石獅栩栩如生。

常見的古建筑懸魚構件多為木質,周口關帝廟的懸魚則為鐵質,不僅更加經久耐用,而且在裝飾風格上獨具個性,用龍鳳、牡丹等元素進行圖案創意。

饗殿、大殿、炎帝殿、河伯殿、拜殿、春秋閣、東西看樓、東西掖門等建筑有彩畫。大殿梁架上的彩畫尤其精彩,構圖自由,筆法流暢。饗殿五架梁方心內彩畫,為黃地海墁瀝粉貼金鳳穿牡丹彩畫,黃地無論在清官式還是地方手法中均非常罕見。

陳磊認為,關帝廟是廟館合一的建筑,功能多樣,建設者用裝飾藝術營造出了“人”與“神”的兩個世界,是人與神、商與文的巧妙結合。

“關圣史跡”在申遺

周口關帝廟、社旗山陜會館都是由山陜商人捐資興建,規劃布局、建筑結構有很多相似之處,命運也驚人的相似,隨水運興衰而興衰。歷史上,因為種種原因,周口關帝廟遭到了不同程度的破壞。20世紀80年代,周口市將關帝廟定位為博物館,開始對其進行整修,遷出占用單位,拆除違章建筑。1989年在原來前院戲樓的位置上新建了山門,后來又修復了四周的圍墻,使周口關帝廟的基本格局得以保存。1996年周口關帝廟被國務院公布為第四批全國重點文物保護單位,由周口市關帝廟民俗博物館負責日常管理。

陳磊介紹,受周口市關帝廟民俗博物館的委托,河南省文物建筑保護研究院(原河南省古代建筑保護研究所)曾組織專業團隊對周口關帝廟的全部古建筑進行了現場病害勘察,編制了修繕加固設計方案。因古建筑多,整個修繕工程分為三期,時間從1999年開始,持續10余年。本著“最小干預、修舊如舊”等原則,修繕工程使文物本體得到了保護,也讓周口關帝廟基本恢復了歷史風貌。

周口關帝廟實施階段性惠民政策向社會免費開放,吸引了大批游客,節假日最熱鬧的時候一天將近10萬人次。“為豐富市民生活,周口關帝廟不斷舉行各類文化活動和特色展覽,周口漕運文化展、文物建筑攝影展、古建筑歷史文化傳承研學等受到了游客歡迎。”唐濤說。

置身于周口關帝廟的古建筑之中,時光在一磚一瓦、一梁一柱之間穿梭。在遠處的現代高樓映襯下,關帝廟有歷盡滄桑后的沉淀,更有繁華過后的安然。

2005年1月,國家文物局批復《中國世界文化遺產預備名單》,“關圣文化史跡”被列入預備名單。“關圣文化史跡”申報世界遺產涉及山西、河南、湖北、福建四省六地的8處遺產點,包括洛陽關林和周口關帝廟。周口市高度重視申遺工作,不斷加強關帝廟建筑本體修繕保護、周邊環境整治,積極做好文旅融合、活化利用,申遺工作取得階段性成效。

從關帝廟山門出來,沿著中軸線一路向南,穿過廣場、商業街區,記者一行來到沙潁河畔。

河邊高臺上的鎮河鐵牛凝視著河水緩緩東流,兩岸新修復的古碼頭上有游客在漫步。西側不遠處便是賈魯河匯入沙潁河的地方,溯河而上,可以到達鄭州。由此向東不遠,就是全國36個內河主要港口之一的周口港了。

周口關帝廟因河而興,也見證著周口水上航運的興衰。周口港有望成為中原地區聯通世界的戰略支點,周口關帝廟也通過申遺邁出走向世界的步伐,它們將共同書寫內陸城市“向水而生”的新篇章。(記者 張體義/文 鄧放/圖)

學者點津

雕梁畫棟,是形容古代建筑最常用的一個詞,“畫棟”主要是指古代建筑的彩畫。作為古代木構建筑表面的一種特殊藝術裝飾,彩畫既有裝飾美化作用,又是一種保護措施,還有標識建筑等級、展現民風民俗、體現精神追求等多重意義。陳磊說,中原地區建筑彩畫歷史源遠流長,已逐步形成了鮮明的地方特點。據我國著名古建筑專家、故宮博物院古建部高級工程師王仲杰先生的研究,宋代官式彩畫中心在河南,明清官式彩畫又與宋代官式彩畫一脈相承。會館建筑彩畫是明清建筑彩畫中的一朵奇葩。

明清時期,河南各地城鎮出現了大量商業建筑,最具代表性的是各種會館。據現有資料,明代至民國初年,河南建有會館將近200所,其中,數量最多的是山陜會館。商賈遵循“流連顧客、雕紅翠綠”的經商要訣,經常花費巨資對會館建筑進行多種雕飾,使會館建筑顯得富麗堂皇,十分奢華。

目前河南保存較好的明清時期會館建筑彩畫主要有洛陽山陜會館、禹州十三幫會館、周口關帝廟、開封朱仙鎮關帝廟、開封山陜甘會館、禹州懷幫會館、洛陽潞澤會館、社旗山陜會館等。河南明清會館建筑彩畫樣式多為旋子方心彩畫、松木紋彩畫、方心海墁彩畫。一座單體建筑,建筑構件不同,彩畫的紋飾結構也不一樣。彩畫匠師在設計、施畫時,無論矩形材梁枋還是自然材(原木)梁枋,均需要“隨材就勢”展示其精美的設計和高超的畫技。

建筑有等級,建筑彩畫也同樣遵循等級制度。洛陽山陜會館、周口關帝廟、輝縣山西會館等處中軸線上的建筑彩畫用金量高于兩側建筑,大部分建筑的明間彩畫用金量高于次間。以“有金用在明間面上”為原則,中軸線彩畫以脊檁為中心,向前、向后的看面,繪制等級較高的彩畫,而在背面,視線看不到的地方,則相應降低等級,甚至沒有彩畫。

陳磊介紹,會館彩畫往往有大量的商業元素,比如文武財神畫像,甚至有算盤、銀票、商號等商業文化符號和商業活動場景。會館雖然是商業場所,但是彩畫中也有大量文人生活、科舉仕途的內容,表現出商人“儒商并重”的追求。會館彩畫更是民俗文化的一種表現形式,用生動活潑的畫面表現出普通百姓的美好期望,如求子、求學、求財、求福等,使用大量有寓意象征的形象,運用比喻、借喻、諧音、雙關、象征等藝術手法,為建筑融入精神、文化的內核。

古代建筑彩畫大致可分為官式彩畫和地方彩畫,明清河南地方彩畫與官式彩畫和蘇式彩畫區別較大,著名古建專家楊煥成曾將明清河南地方彩畫命名為“中原彩畫”,意在強調與其他地方彩畫的區別。

圖解古建

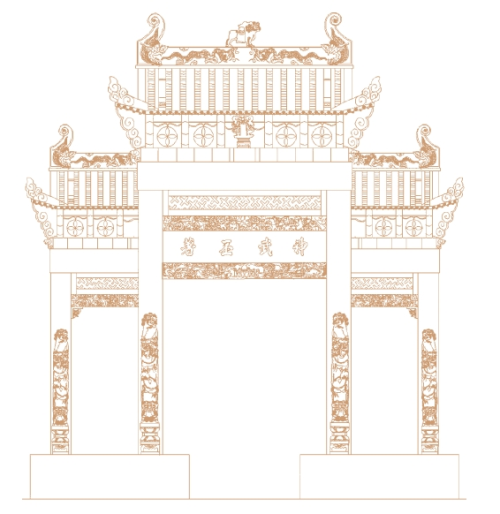

石牌坊正立面圖

石牌坊建于乾隆三十年(1765年),為四柱三樓式,通面闊6.22m,主樓高約7.78m,次樓高約5.8m。屋頂采用石雕的歇山頂,高浮雕龍鳳正脊,端部置正吻,明間正脊中置瑞獸。石牌坊明間花板橫額文字為“神武丕著”。檐部為鏤空,檐中置透雕“二龍戲珠”神龕,檐下枋上的浮雕以“鳳凰牡丹”“龍鳳呈祥”“天馬行空”“喜上眉梢”等吉祥圖案、“八仙過海”“竹林七賢”等故事為主題。

建筑名片

所在地:周口市沙潁河北岸

建筑年代:始建于清康熙三十二年(1693年)

雍正、乾隆、嘉慶、道光年間多次擴建、重修,于咸豐二年(1852年)竣工落成,前后歷時159年。

建筑功用:

建筑群原名“山陜會館”,以山陜商人集資方式興建,用于維護晉陜商幫在客地的權益,后因祭祀關羽演變為關帝廟主體。

建筑之最:

現存樓廊殿閣140余間,是河南省最大的關帝廟,也是我國保存完好、為數不多的“廟館合一”清代建筑群之一。